上两篇文章,我们已经讨论了按摩这个行业,按摩的商业模型和运营模式如何搭建,这篇文章,我们将讨论按摩到家业务该如何发展,主要包括:业务产品分析,业务发展规划,业务增长,配套系统产品架构。

业务产品分析

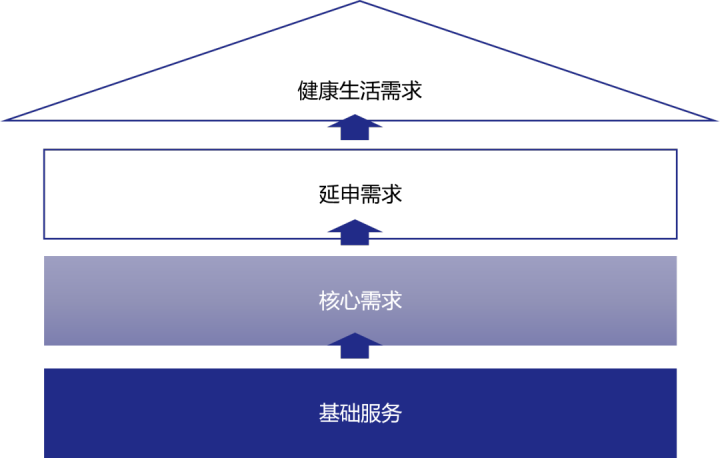

健康服务业的价值成长逻辑:通过标准化基础服务建立信任,逐步引导用户向更高阶的健康消费升级。

a、基础服务——比如:60分钟标准肩颈/足底按摩(价格区间98-128元),一次性耗材(如床单、精油)的“一客一用”卫生标准,配备基础消毒工具

b、核心需求——针对久坐的腰椎间盘突出调理手法,夜间加班族的“助眠头部按摩”

c、延伸需求——高端套餐:珍稀精油(如檀香、乳香)搭配,企业团单:颈椎调理套餐(含工位健康评估)

d、健康生活层——AI健康管家:根据睡眠、压力数据推荐即时按摩方案,按摩+营养师”套餐:按摩后提供膳食建议(如祛湿茶饮配方)

单个人

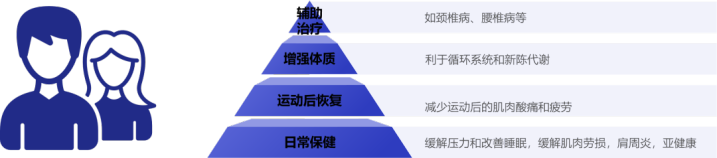

个人按摩需求从“舒服就好”的感性需求,覆盖“精准有效”。用户根据自身生理指标(如体脂率、静息心率)选择服务层级,并注意辅助治疗必须与正规医疗结合。

日常保健——适用人群:办公室久坐族

运动后恢复——无氧运动后6小时内(乳酸堆积峰值),马拉松后24小时(肌纤维修复期)

增强体质层——刺激迷走神经(提升副交感活性),增加基础代谢率

辅助治疗层

辅助治疗——医疗协同:腰椎间盘突出症(配合牵引治疗),颈椎反弓(与康复训练同步)

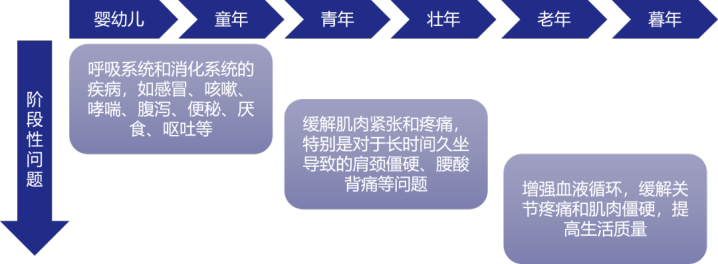

客户生命周期视角

按摩技术在全生命周期的应用价值:从婴儿抚触到临终,形成完整的健康支持链条。

幼年——呼吸系统和消化系统的疾病,如感冒、咳嗽、哮喘、腹泻、便秘、厌食、呕吐等

青壮年——缓解肌肉紧张和疼痛,特别是对于长时间久坐导致的肩颈僵硬、腰酸背痛等问题

老年——增强血液循环,缓解关节疼痛和肌肉僵硬,提高生活质量

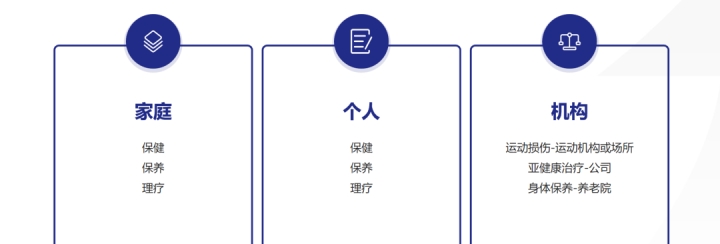

服务主体视角

从个人到家庭、再到机构都能够都能进行合作

业务产品选择逻辑

在业务产品的选择上,首先保证专业度,提供专业的产品,然后再考虑匹配度、客单价、需求频率,通过四维度动态平衡,实现商业价值与用户需求的最优匹配。

将各个维度设置不同等级,然后根据客户需求、客单价、需求频率、自身专业度多个维度进行打分,判断设计什么样的业务产品。

并且需要考虑设计引流产品,常规产品,利润产品。

定位

a、定位的本质是在落地差异化——包括名称、价格、包装、销售环境等

b、定位的初衷——在激烈的按摩平台竞争环境下,以极简的方式在客户心智中形成差异化且长期的认知,更容易被看到和被听到,更容易让客户做出有利于我们的选择。

相对于当时已有的各类产品,他们在专业度上都没有严格要求,因此我们从专业度上入手,所有入驻技师均需要有国家认证证书。

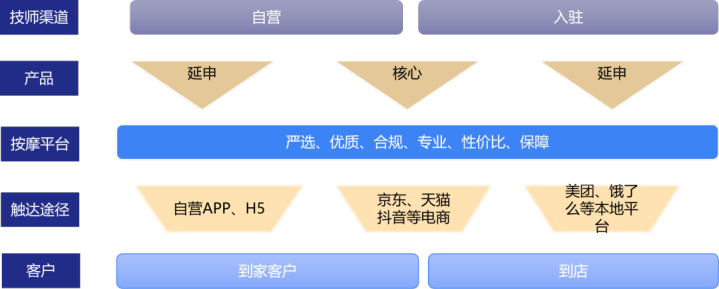

业务发展规划

通过“严选”建立品质护城河,依托“全渠道”获取流量红利,依托自营和入驻技师服务用户。

前期使用自营技师,进一步保证服务质量。

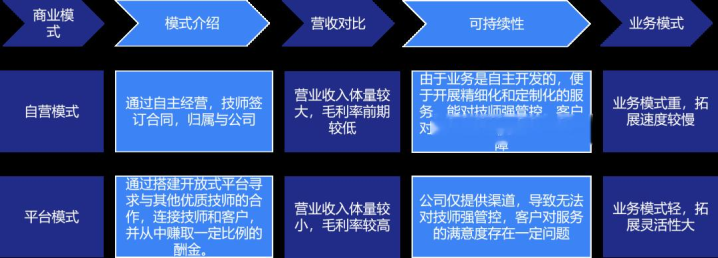

自营&平台模式对比

以下是对自营模式和平台模式的运营差异对比。平台模式能够更轻更快点的开展业务,实验业务模式,而自营则可以在早期保证服务质量和进行严管控。“自营做品质标杆,平台做规模扩张”的融合态势,

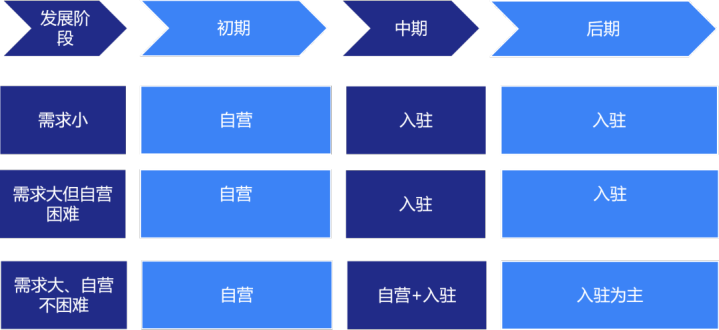

不同发展阶段模式选择

当平台从按摩拓展到其它各种业务线之后,根据每个业务线的不同情况,每个业务线的发展阶段选择是否做自营还是平台入驻模式。

业务增长

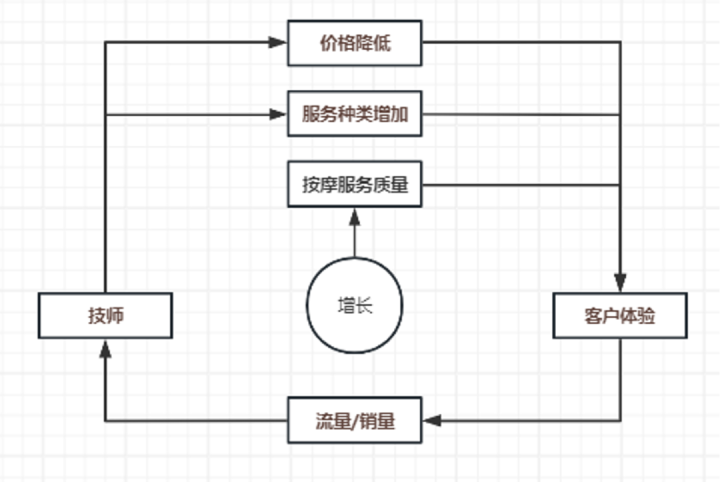

增长飞轮

供给侧驱动

技师规模效应:技师密度提升接单时效缩短

用户体验:体验指数=(服务质量×权重系数)+(价格优势×权重系数)+(种类丰富×权重系数)

通过供给侧(技师/服务)与需求侧(体验/流量)的持续正向互动,形成自增强的循环体系。重点是“服务质量→客户体验”的转化效率,这是飞轮持续运转的核心动力。

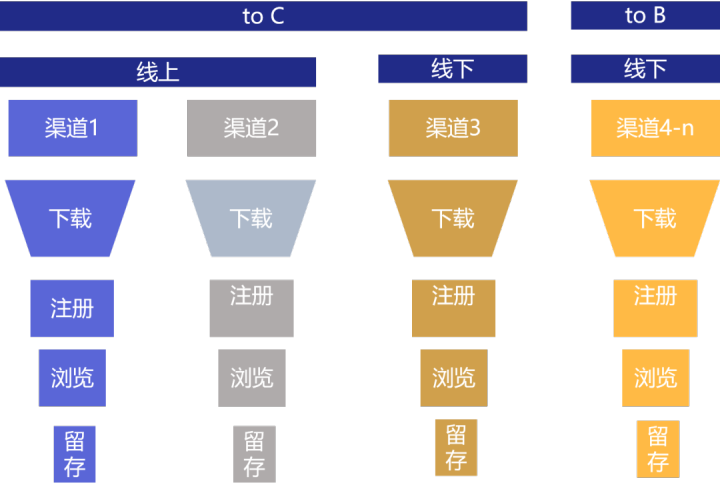

渠道投放方评估

转化路径:下载(APP安装)→注册(手机号快速登录)→浏览(服务品类探索)→留存(优惠券/积分体系)

ToC

线上主渠道:应用商店+社交裂变

线下突破口:社区地推+异业合作

ToB

线下核心:行业展会+标杆案例

通过渠道矩阵覆盖全场景,依据客群特性设计差异化转化路径。

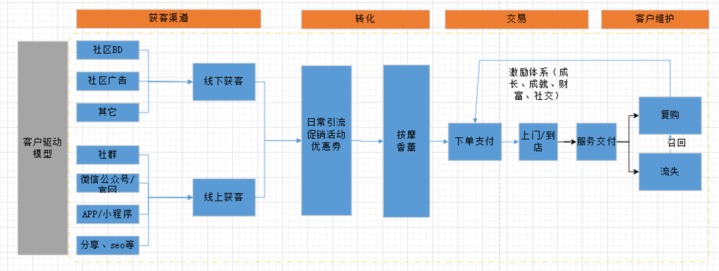

分析内部转化

按照业务/产品,从用户进入到交易、预约、服务、售后完成的整个流程进行梳理,找出断点和薄弱环节。

此处的重点是梳理用户路径,保障路径通畅和没有断点,然后再逐步优化交互和一些小逻辑。

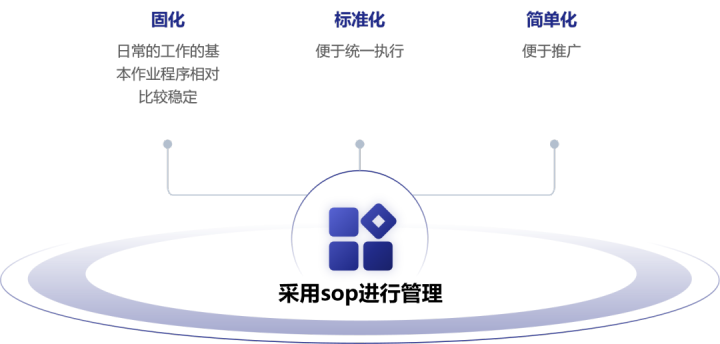

提升客户满意度

通过“稳定→统一→易用”的递进关系,构建可规模化的服务能力。固化不是僵化,要保留5-10%的个性化服务空间;简单化不能牺牲专业性,需通过分级SOP体系(如分初/中/高三级标准)平衡普及与精深。

a、固化机制——比如按摩服务12步操作法,规定上门、按摩手法、服务结束之后的标准动作,所有技师均需要遵循

b、指定标准流程,从手法顺序,沟通话术,服务时长,售后等均需要制作标准流程

c、流程以简单易执行为标准,不过度追求复杂性,

配套系统产品架构

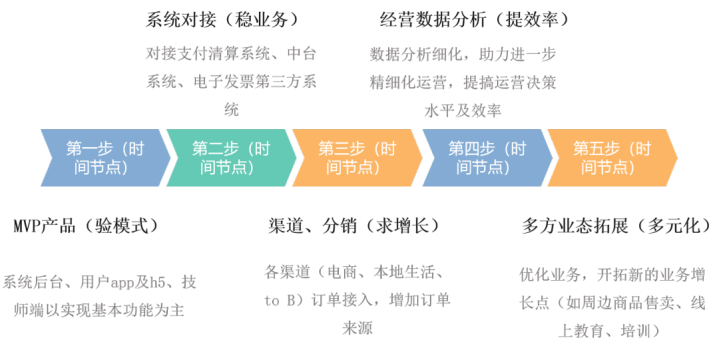

整体迭代节点

先验证MVP,再稳定系统,后扩张,进一步精细化管理,开启多业务线的方式展开,与业务发展逻辑匹配。

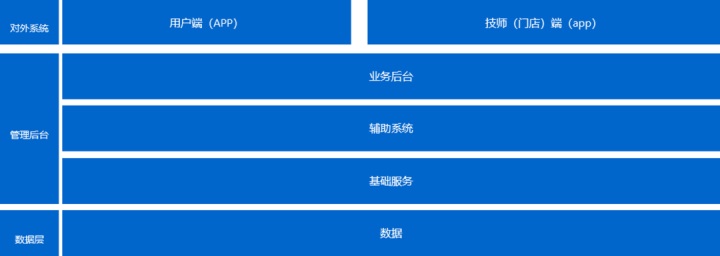

整体框架

我们从整个产品架构进行梳理,整体划分为三个端口:用户端、技师端、运营服务后台。

整个系统又可以划分为:核心业务系统、辅助业务系统、基础服务、数据多个部分。

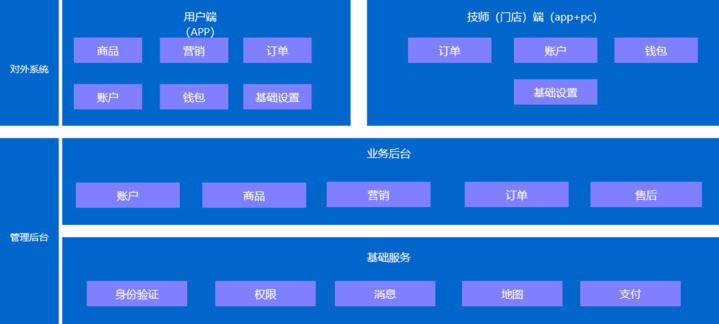

初期产品架构

我们进一步划分,初期做MVP验证,尽可能小规模的做系统开发,满足基本的业务开展需求。其产品架构如下图。

中后期产品架构

在中后期,当业务量上来之后,我们继续完善软件系统的产品功能,那么可以逐步的深入和完善整个平台功能,其产品架构可逐步完善如下。

倍享策略-股票怎么杠杆-场外配资-配资炒股网站提示:文章来自网络,不代表本站观点。

- 上一篇:股市杠杆软件看起来真是一位普通的大妈

- 下一篇:顶级配资平台融券净卖出8.18万股